Grüne Apps sind nachhaltig oder etwa doch nicht?

Immer mehr Apps werben mit nachhaltigem Konsum und motivieren zu Spenden oder zum Kauf klimaneutraler Produkte. Doch nicht alles, was als „grün“ vermarktet wird, ist auch wirklich umweltfreundlich. Hinter vielen Versprechen steckt Greenwashing. Der Text zeigt, wie man fragwürdige Werbetricks erkennt und worauf man bei Klimaspenden achten sollte, damit sie tatsächlich Wirkung entfalten.

Was bedeutet Greenwashing?

Greenwashing bedeutet, dass Unternehmen sich nach außen umweltfreundlicher darstellen, als sie es tatsächlich sind.

Sie nutzen Begriffe wie „nachhaltig“, „klimaneutral“ oder „ökologisch“, ohne dass diese Aussagen immer überprüfbar oder wirksam sind. Oft handelt es sich um Marketingstrategien, die ein „grünes“ Image erzeugen sollen, während die Produkte oder das Unternehmen selbst kaum oder gar keinen echten Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Fazit: Greenwashing ist eine Form von Irreführung, bei der Umweltschutz nur als Werbemittel dient.

Beispiele:

- Ein Waschmittel wird als „biologisch abbaubar“ beworben, obwohl es nur zu einem Bruchteil die gesetzlich geforderten Kriterien erfüllt.

- Ein Flugunternehmen wirbt mit „klimaneutralen Reisen“, weil es CO₂-Zertifikate kauft, deren Wirkung fragwürdig ist.

- Ein Unternehmen wirbt mit klimaneutralen Getränkeflaschen, obwohl bei Produktion und Transport weiterhin viele Emissionen entstehen. Die angebliche Neutralität basiert nur auf dem Kauf von fragwürdigen CO₂-Zertifikaten.

- Eine Modemarke schreibt „nachhaltig produziert“ auf ihre Kleidung, liefert aber keine Informationen darüber, welche Materialien genutzt werden oder unter welchen Bedingungen die Herstellung erfolgt.

- Ein Reinigungsmittel wird in einer Verpackung mit Blättern und Naturfarben verkauft, wirkt dadurch „ökologisch“. Der Inhalt enthält jedoch die gleichen chemischen Stoffe wie herkömmliche Produkte.

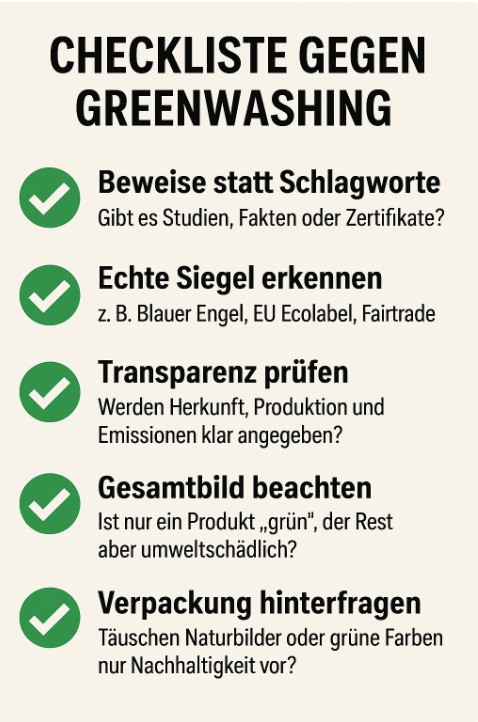

5 Tipps wie man Greenwashing schnell entlarven kann:

- Achte auf konkrete Nachweise

Wörter wie „umweltfreundlich“ oder „klimaneutral“ klingen gut, sind aber oft nicht belegt. Seriöse Anbieter liefern Belege, Studien oder unabhängige Zertifikate. - Überprüfe Labels und Siegel

Vertraue nicht jedem Symbol auf der Verpackung. Unabhängige Gütesiegel (z. B. Blauer Engel, EU Ecolabel, Fairtrade) haben klare Kriterien – Eigenlabels von Firmen sind oft nur Marketing. - Frage nach Transparenz

Werden Produktionsketten, Materialien und Emissionen offen dargelegt? Wenn Infos fehlen oder sehr vage sind, ist Skepsis angebracht. - Achte auf den Gesamteindruck

Ein Konzern, der ein einziges „grünes“ Produkt bewirbt, während der Rest der Geschäftspraxis umweltschädlich ist, betreibt vermutlich Greenwashing. - Schau hinter die Verpackung

Grüne Farben, Naturbilder oder Schlagworte wie „natürlich“ sollen oft nur ein nachhaltiges Image erzeugen – prüfe, ob die Inhalte wirklich besser sind als Alternativen.

Aktuelle Rechtslage:

EU-Richtlinie „Empowering Consumers“ (EmpCo)

- Die EU hat im März 2024 die EmpCo-Richtlinie (EU 2024/825) verabschiedet, die den Schutz vor Greenwashing deutlich verschärfen soll. Sie ergänzt bestehende Verbraucher- und Wettbewerbsrechte

- Kernpunkte der Richtlinie:

- Allgemeine Claims wie „umweltfreundlich“ oder „klimaneutral“ dürfen künftig nur mit glaubwürdigen, nachprüfbaren Belegen verwendet werden.

- Zukunftsbasierten Aussagen (z. B. „bis 2030 komplett recyclingfähig“) müssen realistische, öffentlich verfügbare Umsetzungspläne zugrunde liegen.

- Generische Labels ohne offizielle Drittzertifizierung sind untersagt; geltend sind nur offizielle oder unabhängige Siegel.

- Umweltclaims basierend nur auf CO₂-Kompensation sind künftig unzulässig

- Diese Regeln müssen bis März 2026 in deutsches Recht umgesetzt werden – mit Übergangsfrist bis 27. September 2026, um Unternehmen Zeit zur Anpassung zu geben

Erfahren Sie mehr zum Thema „Grüne Apps – Schadstoffe“ in unserem IT-Snack am 15.10.2025